|

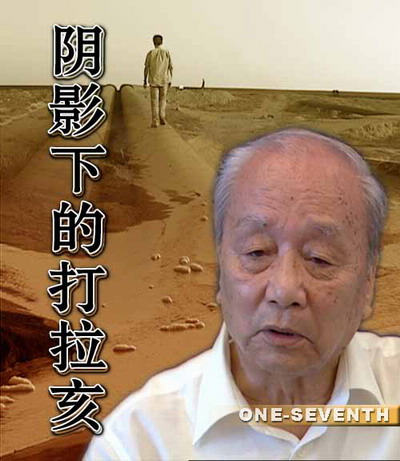

演播室:最近几年来,令人恐惧的癌症和死亡袭击着内蒙古包头市下面几个村庄的居民。其中一个总共只有700多人的村庄,仅仅今年以来,就有11人死于癌症。村民们强烈反映,自己的家园受到了严重污染,而污染的罪魁祸首来源于一个叫做“尾矿坝”的地方。令人意想不到的是,这个地方又被人称为是一个聚宝盆。这个既是污染源,又是聚宝盆的尾矿坝究竟是什么?它为什么会扮演着天使与魔鬼的双重角色?死亡背后的真正原因在哪里《七分之一》记者进行了实地调查。

哈业脑包镇打拉亥村,这个蒙古语意思为“美丽的湖泊”的地方,位于内蒙古包头市西北方向大约20公里处,打拉亥又分为上村和下村,共有村民1700多人。

近些年来,癌症的阴影笼罩着这里。

字幕(2000到2005年因癌症死亡人数的具体名单)

这是最近五年以来因癌症去世的人员名单,而单单是今年以来,全村又有11人死于癌症。

死者家属任忠诚:在我们这个整体的打拉亥上村和下村这几年在相比之下癌症的发病率是比较高的

记:您家是什么亲人去世的

任:我的妻子

记:她是患什么病

任:乳腺癌

尤其令人痛心的是,患癌症去世的村民大部分都四、五十岁,许多人遭受着中年丧妻的哀痛。(提醒:亲爱的王鹏同志,凡涉及死亡,要有更多的悲天悯人之心,而且要在采访和后期剪辑中体现出来,不是戛嘣干脆的新闻叙述,要带入专题的气场)

记:您家里是哪一位亲人病故了

死者家属李:我的妻子

记:你的妻子

这就是李**的妻子,作为家里的顶梁柱,49岁的年纪却撒手人寰。

记:她是患的

李:糖尿病,后来成脑癌了

记:脑癌啊

李:是的

记:村子里面像你们家这样的情况多吗

李:应该讲可多,净是一患病就患绝症

(死者照片实况)

村卫生院医生花明:反正死亡的多数是癌症

记:那么这个主要的原因是什么造成的

花:哎呀,这个,污染得厉害,主要就是污染。

村民们所指的污染是指这个村子里喝的水,最先怀疑水质有问题的是村里几户做豆腐的人家。

打拉亥村支部书记段:打拉亥上下村过去有四家开豆腐坊的,过去打拉亥的豆腐也是挺有名的,做得挺好的豆腐,突然这个豆腐是逐年逐年就卖不出去了,豆腐做不好。

郝:自己做的,豆腐是挺硬,可杂可杂的。

记:硬块

郝:所以发现是不是水的问题,我们这儿有一次无意中没有水了,从外面拉回一点儿水,试验加工豆腐,拉回来的水做豆腐挺好的,最后就发现(本村)水质有问题。

做不成豆腐只是噩梦的开始。从2000年以来,村民们在饮用村里的井水之后便不断患上各种疾病。村医务室的花医生不断接到村民的反映。

花:普遍症状就是吃了这儿的水拉肚,再就是牙疼的多,胆结石、肾结石、这些病人多。

崔:像我们这骨头都酥的,软的,一摔跤不是这儿断就是那儿断,像我现在,这牙,都活动了,头发,我们40来岁头发都白了。

那么,现在村子里的水到底是怎么情况呢,在村民的带领下,记者来到了村中一口机井前。

记:这就是那超标的水

村民:超标的水

记:这水看着还行啊

村民:看着行啊,你闻一闻,一闻就知道了

记:一股子味道啊

村民:有味道

出镜:大家看我这个手上,有非常明显的固化物的存在,这就是我刚才把手伸进水里过去五分钟,手变干了,干了以后,残留在我手上的东西,非常的难受,而且非常的干涩。

感觉到本村水质存在着严重问题之后,崔富贵与其他几个乡亲一起不断向有关部门进行反映。包头市环境监测站在2000年对当地地下水质进行了一次全面检测,结果表明:打拉亥上村地下水已经受到严重污染,其中溶解性总固体、硫酸盐、总硬度、氯化物全部严重超标,检测报告明确指出,村中的地下水已经不适合人和牲畜饮用。那么究竟是什么原因使得这看似清澈无瑕的井水变成了令人恐惧的“毒水”,污染源到底在哪里呢?

段(现在由于尾矿坝的渗水污染,今天可能你们看见的水井,都是含有污染的)

村支书老段所说的尾矿坝位于打拉亥村东面一公里处,其实是一个周长大概为14公里的封闭型堤坝。在村民崔富贵的带领下,记者来到了这里。根据目测,尾矿坝高出地面大约30米,由一层层夯土堆砌而成。登上坝堤,记者发现中间原来是一片大湖。在一向干旱缺水的包头地区,为何会存在如此大面积的水域呢?

马鹏起原包钢总工程师:(尾矿坝就是包钢(包头钢铁厂)利用包头的白云鄂博铁矿选矿以后,剩下来的尾矿,都留在了尾矿坝)

马鹏起,原包头钢铁集团公司总工程师。他告诉记者,包钢在1956年开始建厂的时候,考虑到提炼铁矿后剩余的其它矿产原料无处堆放,便在厂区边修建了这么一个尾矿坝。

出镜:我背后就是包钢的选矿厂,大量的矿石运到这儿之后,选矿厂选出了他们所需要的铁矿,那么其余的很多种矿产原料,就被排入到了这两条沟渠之内,随着这红色的尾浆,源源不断地流入了尾矿坝。

(尾浆排放实况)

40多年的时间里,随着尾浆日夜不停地涌进尾矿坝,坝内的尾矿和积水逐年增多。经过日积月累,这里便形成了一个地上悬湖。

出镜:从我们的镜头里你也能够看到,这里和海边非常地像,只不过海边的沙滩应该是白色的,海水应该是蓝色的,但这里的沙滩是黑色的,这些水是红色的,这种红色和我们之前在那两条排尾浆的沟渠中所看到的水的颜色几乎是一模一样。此外我能闻到一股刺鼻的气味当地的村民还告诉我说,到目前,这个尾矿坝中的水位还在不断地上升。

马鹏起:包头尾矿里这氟含量比较高,所以有些氟,离子氟也好,全氟也好,就渗到地下水里面,就影响到地下水。

李东英中国工程院院士:(包头(尾矿坝)的污染最大的污染是氟的污染)

李东英,中国工程院院士,新中国有色金属工业的创始人之一,他一直在关注着包钢的矿产开采和周围环境的污染问题。他告诉记者,过量的氟对于人体的健康危害很大。

李:氟的污染造成的骨质疏松,掉牙,罗锅(驼背),这些,都是不但对人、对牲畜、对羊,都有影响。

那么,这个尾矿坝里的水又是怎么影响到当地居民的生活呢,原来,打拉亥村旁边没有河流和湖泊,村里的用水全部要通过机井抽取。

出镜:我们在打拉亥村的村口又发现了一口机井,我们来看一下这个机井的水质是怎么样的

村民:不能喝

出镜:我闻一下,我闻一下,这个机井闻起来的味道跟我之前碰到那个机井的味道是一样的,比较奇怪,其实据当时的村民告诉我说,在打拉亥上下两个村,一共大概有60多口这样的机井,其中有50多口已经受到了非常严重的污染,剩下还有7口没有受到污染,还可以灌溉,但是离这个尾矿坝非常地远,这些受到污染的井基本都已经不能使用了,这口就是其中之一。

村支书郝:家家户户都种点儿蔬菜吧,(污染)导致干脆就种不成了,如果不浇它是旱的,如果一浇它就死了。

记:这就是玉米

民:这就是玉米

记:这玉米长得怎么样?

民:这玉米长得彻底不行了,已经废了,到时候连棒子都不结了

记:废了已经

民:现在这玉米应该是长到这么高

记者随后与村民来到了另外一个村庄的庄稼地里。这里远离尾矿坝,是完全一番不同的景象。

记:这就是正常的玉米

民:基本上这就是不受污染的,你看,一般(尾矿坝附近)的玉米就这么点,现在这边的玉米你看,穗也出了,这个棒子也结了,那边穗也没出,棒子也没结,这个就是天上错到地下了。

记者了解到,除了玉米之外,打拉亥村靠近尾矿坝地区种植的豆角、山药、小麦等农作物也都几乎颗粒无收。

记:咱们这个打拉亥上下两个村一共有多少亩地?

段:上下两个村,总耕地面积是9000余亩。

记:这九千亩地有多少受到污染?

段:不同程度的污染大概面积在6000亩以上。

记:最严重的有多少?

段:将近有3000亩可以说是绝收了。

对于以农作物为主要经济来源的村民们来说,这样的大面积绝收无疑是巨大的打击。近10年来,村民一直在与包钢进行交涉,并向包钢提出两种彻底解决本村居民生存问题的方案。

段:最根本的办法就是远离污染区。

记:如果咱们打拉亥上下两个村整体搬迁的话,要花多少钱?

段:两到三个亿。

记:假如整体搬迁这第一个方案不行,那么第二个方案是什么?

段:包钢应该把这块污染土地回收回去,搞一部分企业,企业这个东西它是在地上的,哪怕我们拿土地给你们入股也行。

在不断的交涉过程中,包钢最后采取了以现金方式对村民进行了补偿。

记:包钢一共给村子多少补偿

郝:1996年是180万,2000年是上村97万,下村86万,2003年是上村40万,下村是36万。

记:这些钱后来分到哪里了?

郝:集体留一部分,其余都给个人分下去了。

记:分到每个村民手里大概多少钱?

郝:最高分到,有一年(每人)分到500块钱。

记:一个村民500块,够吗?

郝:相对比起我们被污染以后受到的损失,很少。

记:基本每年要损失多少钱?

郝:按照我们现在这个产量,还加上其它的情况,最低也应该到一千万块钱。

几年下来,村民和包钢的交涉一直没有得到令他们满意的结果,直至今年上半年,打拉亥上村因癌症死亡的人数达到了11人。为了得到水质污染更加有力的证据,村里六户经济状况较好的人家凑足了42600元钱交到包头市环境监测站,再次要求他们对本村的地下水进行检测。

崔:我们意思是,要他(包钢)知道,(我们)按这个法律程序,想从根本上解决这个问题,叫他(包头市环境监测局),实实在在把这个数据给我们要弄出来。

记:你这次一共花了多少钱?

崔:5千块钱。

记:你一年的收入多少?

崔:一年的收入也就是个六七千块钱吧。

记;结果花了5千块钱在这个报告上。几乎是一年的积蓄进去了。你觉得值得吗?

崔:我认为是值得的,现在走投无路了,没办法。

段:我们进一步想的是,这份化验报告出来,通过你们新闻媒体也好,通过政府角度也好,看看政府和企业能不能给我们打拉亥一个生存的环境。

今年7月6号,这份价值42600元钱的检测报告交到了村民手中。报告的结论中写道:打拉亥村区域的浅层地下水总体污染水平比2000年有明显的加重,不仅不适合人和牲畜饮用,也不能用于农业灌溉;同时,其主要超标污染物与包钢尾矿坝内废水中污染物特征一致,说明该区域的地下水来源于包钢尾矿坝的渗漏。

樊:我们跟潘局长,潘彦诏,说过那么一句话,我们生活在"敌敌畏"的毒液当中。

村民所提到的潘彦诏是包头市环保局局长。记者多次对其提出采访要求,均被他以各种理由拒绝。随后,记者联系包钢集团相关负责人希望进行采访,但是同样遭到了拒绝。李东英院士则告诉记者这样一个观点,包钢几十年来对于白云鄂博共生矿的不合理开采和提炼是造成当地环境污染的根本原因。

李:它(白云鄂博矿)是一种多金属矿,也含稀土、也含铁、也含铌、也含氟、也含磷、也含锰,含这些东西。

记:它是不是有巨大的价值。

李:当然有巨大价值,它是个宝藏,对世界来说,是一个宝贝坑,我们这样地拿它当铁矿开采是个浪费,而且因为开采过程中间只收回了铁,另外把稀土只回收了不到10%,剩下的都排到尾矿坝里去了。

出镜:我现在就站在尾矿坝的里面,这个尾矿坝占地大概是十一二平方公里,你看我脚下的这些尾矿有1亿5千万吨,在这1亿5千万吨尾矿中,稀土虽然只占了百分之七,但那也是一千万吨的存储量,这在世界上都是绝无仅有的,所以这里被有关专家称为稀土湖。

马:咱们包头的稀土就占了差不多全世界的一半以上。

记:这个稀土到底有什么用处?

马:稀土它包含了有17种元素,在国民经济的所有领域里面都可以应用,人家把它说是21世纪的材料仓库,你要找材料,你要找不到,你就到稀土里面去找。

李东英院士认为,就是这样具有巨大利用价值的稀土矿,几十年来却一直只开采铁矿,而被排放到尾矿坝中的那些宝贵的矿产原料,又对周围环境造成了污染,这种恶性循环的连锁效应,让他感到痛心。

李:现在我当然心里很难过,包钢的存在(建立),那时候我们缺钢铁,而且也缺铁的资源,不能不这么办,但是从客观实际来说,把(白云鄂博)主东矿当铁矿来用是个错误。现在我们国家不缺少钢铁,这时代不一样了,形式也就不一样了,现在我们这些年研究,认为这个矿应该是以稀土为主,综合利用,不解决以稀土为主的综合利用,环保问题也不好解决。

就在打拉亥村所属的哈业脑包镇镇政府,一位不愿透露姓名的官员告诉记者,类似打拉亥村的污染情况正在不断蔓延。

出镜:我们在哈业脑包镇镇政府的办公室里面,看到了这样一份地图,这个是包钢尾矿坝,我们之前所采访过的打拉亥村就处在这个位置,也就是包钢尾矿坝的西面,而在尾矿坝的东面,还有新光一村、三村、八村,三个村子,这三个村子的南面是包钢电厂用于储备工业废料用的储灰坝,在村子北面还有一个稀土厂,而在村子的东面,就是包头钢铁厂,处在这样的一个工业区包围之内的新光一、三、八,三个村子,他们的状况是怎么样的呢?

在新光村,当地村民告诉记者,因为紧邻尾矿坝、储灰坝和包钢厂区等污染源,三个村的土地退耕总面积已经超过5000亩。

李:我们当地水就算是80米以上的水井全部污染了。

记:你们现在这个村子里用的是哪的水?

李:打的是180米深的井,抽的是120米以下的水层的水。作为农业灌溉用水,它应该是比较没有问题了,但是高昂的电价,使农民不得不放弃这个耕地,从种到收,必须浇到十次水以上,浇一次水一亩地平均是10来块钱,你浇十次,就得100多。

记:也就是说你们费了那么大的劲,但是收益也不一定有投入的多?

李:对,是这么个情况。

此外据记者了解,今年上半年,仅仅一个新光八村也已经有6个人因癌症死亡。如今随着尾矿坝越垒越高,马鹏起还向记者表达了另外的忧虑。

马:尾矿坝如果将来越来越高的情况下,万一发生其它什么意外的特殊情况,那有可能会对下游的铁路、村庄、黄河,都可能会带来一定的影响。

此外,尾矿坝堆积的尾矿中还含有一种叫做钍的放射性金属元素,它也对于周围环境存在着潜在威胁。

马:从目前短时间内还看不出什么有放射性,但是放射性(元素)的影响,它也有个潜伏期,长达几十年。

去年10月份,李东英院士与徐光宪、王乃彦、何祚庥等16位中国科学院和中国工程院院士联名向国务院提交了一份紧急提案,呼吁保护白云鄂博钍和稀土资源,避免黄河和包头受到放射性污染。随后,温家宝总理批示国家发改委进行调查处理。

李东英:我们要不要牺牲生态,牺牲环保,来找产值呢?到底人的生命值多少钱?你们自己怎么算呢?子孙后代的影响,你怎么算呢?这都不好算的,现在到了这个时代了,不能再用牺牲环保,牺牲生态的情况来创造GDP了。

马:这个问题就是其它地方也有存在,就是我们国家的共生矿,不止包头一个地方。

而对于打拉亥和新光村的村民来说,生存是他们目前最大的问题。

郝:一个领导就说过,你们农民(反映污染情况)以后,你们得考虑包钢以后的生产问题,我们说,我们考虑包钢的生产,但你考虑到以后农民的生活问题吗。

崔:像我们现在有点病,死了也就四五十岁,可是我们下一代的幼苗,我们的小孩,怎么生存啊!我们现在是想哭,都哭不出来啊!

就在记者采访结束时,村里几个人拿着环境检测报告又前往呼和浩特反映情况去了。同时,打拉亥村一年一度的庙会开始举行。“打拉亥”——“美丽的湖泊”,曾经的湖泊如今已经不见踪影,对于渴望风调雨顺、一年平安的村民们来说,疾病和污染的阴影什么时候才能消退呢?

执行制片:陆天旗

责任编辑:吴晓东

出境记者:王 鹏

编 导:王 鹏

摄 像:李其山

录 音:瞿 松

后 期:王岑峰

|